Сердце на конвейере

3 поста

3 поста

8 постов

2 поста

17 постов

Тольятти. Февраль 2026 года.

Мороз спал, но земля оставалась твёрдой — как характер новых хозяев завода. В цехе №1, где ещё месяц назад гремели голоса начальников и скрипели старые станки, воцарилась странная тишина. Не бездействие — а напряжённая сосредоточенность. На стенах появились большие экраны. Не с лозунгами, не с планами. С цифрами.

Каждый цех теперь имел цифрового двойника.

Идея пришла от Соколова. Ещё в Сосновке он экспериментировал с системами мониторинга для сельских электромобилей: чтобы врач в Якутии мог видеть заряд батареи, температуру двигателя, износ тормозов — в реальном времени. Теперь он перенёс эту логику на весь завод.

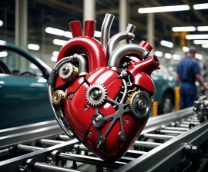

— Машина — это организм, — говорил он Волкову. — А завод — его сердце. Если ты не видишь пульс, ты не знаешь, живо ли оно.

За три недели команда из десяти программистов (набранных через Telegram-каналы, а не через HR-отдел) собрала систему под названием «Око». Она собирала данные со всех датчиков: температура в покраске, вибрация прессов, напряжение в сварочных роботах, даже уровень шума в сборочном цехе. Всё — в единую панель.

Первый раз Волков увидел «Око» в действии ночью.

— Что это? — спросил он, глядя на экран, где мигала красная точка в цехе №4.

— Пресс №7, — ответил Соколов. — Вибрация выросла на 37%. Износ подшипника. Если не заменить через 48 часов — поломка. Простой — минимум 12 часов.

— Почему раньше не знали?

— Потому что никто не смотрел. Все ждали, пока сломается.

На следующее утро пресс заменили. Без остановки конвейера. Впервые за годы.

Система быстро стала глазами завода — но не только для руководства.

Соколов настоял: каждый бригадир получает доступ к своему участку. Каждый рабочий — к данным своего станка. На планшетах, на смартфонах, даже на старых кнопочных телефонах — через SMS-оповещения.

— Ты не должен ждать, пока тебе скажут, что что-то не так, — объяснял он группе контролёров. — Ты должен чувствовать это. Как плотник чувствует трещину в доске.

Один из старых мастеров, Иван Петрович, сначала возражал:

— Мы всю жизнь работали по инструкции! А теперь — какие-то цифры?!

Но через неделю он сам пришёл к Соколову:

— Слушай… вчера система показала, что на моём участке растёт влажность. Я проверил — протечка в крыше. Замазали. А если бы не «Око» — кузова бы ржавели через месяц.

— Это и есть доверие, — сказал Соколов. — Не к начальству. А к системе, которую вы сами помогаете строить.

Волков, в свою очередь, использовал данные не для наказаний, а для перераспределения.

Когда «Око» показало, что цех №2 теряет 14% времени на простои из-за нехватки болтов определённого типа, он не уволил логиста. Он перенаправил поток с цеха №5, где запас был избыточный. Экономия — 220 тысяч рублей в день.

Когда выяснилось, что 30% брака в покраске — из-за колебаний напряжения в сети, он договорился с «Россетями» о выделении отдельной линии. Без взяток. Через прямой запрос в Минэнерго.

— Раньше все боялись просить, — сказал он Соколову. — Теперь мы знаем, чего просить.

Но главный эффект был не в цифрах.

Он был в людях.

Рабочие начали приходить раньше. Не потому что боялись штрафа, а потому что хотели увидеть, как их участок работает. Начали предлагать улучшения: «А если поменять последовательность операций?», «А если поставить датчик здесь?»

В столовой вместо разговоров о пенсиях и футболе — обсуждали циклы, допуски, нагрузки.

Завод начал думать.

Однажды вечером Волков и Соколов стояли у главного экрана «Ока». На нём — вся карта производства. Зелёные зоны. Жёлтые. Почти нет красных.

— Ты создал не систему, — сказал Волков. — Ты вернул им гордость.

— Нет, — ответил Соколов. — Гордость была всегда. Просто её заглушили отчётами, совещаниями, страхом. Я просто… убрал шум.

За окном медленно двигался конвейер. На нём — первые кузова новой модели, пока без названия. Но уже с другим качеством сварки. С другим уровнем контроля.

С другим весом.

— Завтра начнём проектировать салон, — сказал Соколов. — Хочу, чтобы водитель, садясь в машину, чувствовал: её сделали для него, а не для отчёта.

— Сделаем, — кивнул Волков. — Только честно.

— Только честно.

И в этот момент, в тишине цеха, где раньше слышался только гул металла, впервые за много лет прозвучало то, что нельзя было измерить ни одним датчиком:

Надежда.

Тольятти. Март 2026 года.

Весна не спешила. Снег ещё лежал в тени заводских корпусов, но воздух уже нёс в себе запах талой воды и ржавчины. Внутри АвтоВАЗа, однако, таяло нечто другое — система. Та самая, что годами кормила сотни «теневых» карманов, прикрываясь словами «безопасность поставок» и «национальные интересы».

Волков чувствовал это. Не по отчётам — по молчанию. По тому, как замолкали разговоры, когда он входил в комнату. По тому, как некоторые сотрудники стали «внезапно болеть» в дни проверок. По тому, как исчезли документы из архивов.

— У нас есть утечка, — сказал он Соколову однажды вечером в кабинете. — Кто-то передаёт данные о наших поставках.

— Или просто боится, что мы найдём правду, — ответил технарь.

И правда была страшной.

Система называлась «Конвейер доверия» — ироничное название для схемы, построенной на предательстве. Её суть:

— Запчасти (термостаты, датчики давления, модули управления) закупались не напрямую у производителей, а через цепочку фирм-однодневок.

— Первая фирма — в Тамбове, вторая — в Калининграде, третья — в Дубае.

— Цена вырастала в 3–5 раз.

— Качество — падало.

Но главное — никто не нес ответственности. Контракты были оформлены «по всем правилам». Аудиты — «прошли успешно». Потому что те, кто их проводил, получали процент.

Волков собрал досье за три недели. Не через следователей — через рабочих. Те, кто стоял у станков, видели, как приходят ящики с надписью «оригинал», а внутри — подделка. Те, кто ремонтировал машины, знали, какие детали ломаются первыми.

Он не стал вызывать полицию. Не стал публиковать список. Он пригласил всех причастных на встречу в зале №7 — без камер, без протоколов.

Двадцать человек. Среди них — зам по логистике, начальник склада, два менеджера из отдела закупок, и… сын заместителя министра промышленности, официально числившийся «советником по цифровой трансформации».

— Вы все знаете, зачем я вас позвал, — начал Волков. — Я не буду читать вам лекции. Я дам выбор.

Он положил на стол два конверта.

— В первом — увольнение по собственному желанию. Без скандала. С рекомендацией. Вы уйдёте, и никто не узнает, что вы делали.

— Во втором — материалы для Следственного комитета. С доказательствами. С показаниями. С банковскими переводами.

Он сделал паузу.

— У вас есть 24 часа. Решайте.

Большинство выбрали первый конверт. Ушли тихо. Без прощаний. Без угроз.

Но один — Алексей Воронцов, «советник», — не сдался.

— Ты думаешь, тебе позволят это? — сказал он, глядя прямо в глаза Волкову. — Ты сломаешь систему, которая кормит полгорода. Ты уничтожишь связи, которые держат этот завод на плаву.

— Я уничтожу ложь, которая топит его, — ответил Волков.

Через два дня Воронцов опубликовал в закрытом Telegram-канале «утечку»: якобы Волков шантажирует чиновников, чтобы получить контроль над импортными каналами. Через неделю в одном из федеральных СМИ появилась статья: «Силовик на заводе: кто стоит за разгромом АвтоВАЗа?»

Волков не ответил. Он просто отправил в Минпромторг полный пакет документов — с цифрами, схемами, именами. И добавил одну фразу:

«Если вы не примете решение — я сделаю это сам. И тогда скандал будет не в СМИ, а в суде».

Решение пришло через 12 часов. Воронцов исчез из всех баз. Его имя больше не фигурировало ни в одном контракте. Ни в одной структуре.

Соколов узнал об этом случайно — от жены одного из уволенных.

— Ты перешёл грань, — сказал он Волкову ночью в гараже, где они тестировали новый блок управления двигателем. — Ты не просто уволил. Ты уничтожил человека.

— Нет, — ответил Волков, не отрываясь от осциллографа. — Я уничтожил систему, которая убивала тысячи машин. А он был её частью. Как ржавый болт.

Соколов вздохнул.

— Я боюсь, Аркадий. Боюсь, что ты превратишься в того, против кого мы боремся.

Волков наконец посмотрел на него.

— Я не борюсь против людей. Я борюсь против безответственности. Против той лжи, из-за которой врач не доезжает до больницы.

Он помолчал.

— Если ради этого нужно стать «монстром» — пусть так. Главное — чтобы машина ехала.

На следующий день в цехах появилось новое правило:

Любая деталь — только с QR-кодом, ведущим к реальному производителю.

Любой контракт — публичен в внутренней системе.

Любой сотрудник — может сообщить о нарушении анонимно.

И система начала работать.

Не идеально. Но честно.

А в Тольятти ходили слухи:

«Полковник не прощает. Но он справедлив».

И этого было достаточно.

Продолжение следует.

Подмосковье. Деревня Сосновка. 29 января 2026 года.

Снег шёл с утра. Тихо, плотно, как будто природа решила заморозить время. В старом доме из красного кирпича, бывшем доме лесника, горел свет на втором этаже. За окном — гараж, превращённый в лабораторию. Внутри — не машины, а системы. Провода, осциллографы, блоки управления, литий-железо-фосфатные модули, собранные вручную. На стене — плакат: «Электромобиль для ФАПа: 300 км, -40°C, зарядка от дизель-генератора».

Дмитрий Соколов стоял у верстака, паяльник в руке, глаза уставшие, но ясные. Ему было 41. Он не носил очков, несмотря на годы работы с микросхемами. Говорил, что «инженер должен видеть мир без фильтров».

Его проект — электромобиль для сельской медицины — был почти готов. Простой, надёжный, без «умных» экранов и голосовых помощников. Только двигатель, батарея, обогрев и радио. Машина, которая едет, когда другие не могут.

Звонок в дверь. Неожиданный. В такую погоду — редкость.

На пороге стоял человек в тёмном пальто, без шапки, с чемоданчиком. Лицо знакомое — Соколов видел его на заседаниях Минпромторга лет десять назад.

— Дмитрий Андреевич? — спросил гость. — Меня прислал… ну, вы понимаете кто.

Он вошёл, не дожидаясь приглашения. Оглядел лабораторию.

— Вы всё ещё верите, что можно сделать честную машину?

— Я не верю, — ответил Соколов. — Я строю её.

Гость улыбнулся. Положил на стол папку. Внутри — фото: Лада Гранта, застрявшая на трассе М-4. Рядом — женщина пытается завести мотор. Температура — минус 28. Время — 3:17 ночи.

— Это произошло три дня назад. Мать везла ребёнка с аппендицитом. Машина заглохла. Ребёнок выжил — случайно проехавший дальнобойщик довёз их до больницы.

Он сделал паузу.

— Вы знаете, почему заглохла?

— Да, — сказал Соколов. — Потому что в системе охлаждения стоит термостат, который не выдерживает перепадов температур ниже -20. Потому что электроника не адаптирована к российским условиям. Потому что… потому что никто не проверил, как она работает в реальности.

— Именно, — кивнул гость. — И теперь страна просит вас помочь.

— Я не работаю на государство, — холодно сказал Соколов. — Я ушёл, когда понял, что мои разработки будут лежать в сейфе.

— Вас не просят работать на государство. Вас просят спасти людей.

Он открыл вторую папку.

— АвтоВАЗ назначил нового директора. Человека, который не боится ломать. Но ему нужен тот, кто умеет строить. Вы — единственный, кто может сделать так, чтобы машина не просто ехала, а служила.

Соколов молчал. Смотрел на фото. На лицо врача. На снег за окном.

— Почему я?

— Потому что вы — не менеджер. Не политик. Вы — технарь. И вы знаете: железо не врёт. Либо работает, либо нет.

Через два дня Соколов сидел в вертолёте, летящем в Тольятти. Под ним — бескрайние леса, замёрзшие реки, дороги, по которым едут тысячи машин. Машины, которые он когда-то мечтал сделать лучше.

В кармане — билет в один конец. И записка:

«Если вы уедете через неделю — ничего не изменится.

Если останетесь — возможно, измените всё».

Когда вертолёт начал снижаться, он увидел завод. Огромный, как город. Дым из труб, огни цехов, конвейер, ползущий под крышей.

— Вот оно, — сказал пилот. — Сердце российского автопрома.

Соколов покачал головой.

— Нет. Это скелет. Сердце давно остановилось.

Но в его голосе не было презрения. Была боль. И решимость.

Он знал: если сердце остановилось — его можно перезапустить.

Главное — найти правильный импульс.

А в Тольятти уже ждал человек, который, возможно, стал этим импульсом.

Тольятти. 1 февраля 2026 года. Утро.

В зале совещаний собрались не топ-менеджеры, а рабочие. Тридцать два человека — сварщики, сборщики, контролёры качества. Все в спецовках, с морщинами от усталости и глазами, привыкшими видеть не презентации, а металл. Волков стоял у доски. Соколов — в углу, молча наблюдал.

— Сегодня мы говорим не о плане, — начал Волков. — Мы говорим о стыде.

Он указал на график.

— Вчера из 842 машин 197 имели брак по сварке задней арки. Это не цифра. Это 197 семей, которые купят машину, а через месяц — пойдут в сервис. И подумают: «Лада — г…».

— А что нам делать? — спросил старший сварщик. — Оборудование старое. Нормы — как в 2010-м. А если не выполним план — штраф.

— План изменится, — сказал Волков. — С сегодняшнего дня главный KPI — качество, а не количество. Кто не справляется — получит обучение. Кто не хочет — уйдёт. Без скандала. Но уйдёт.

Соколов впервые заговорил:

— Я осмотрел станки в цехе №3. Из 12 автоматических линий только 4 работают в пределах допуска. Остальные — изношены на 70–80%. Вы не можете требовать идеального шва от станка, который сам держится на изоленте.

— Значит, закупим новые, — сказал Волков.

— На что? — усмехнулся один из контролёров. — Бюджет на модернизацию — ноль. Всё ушло на «цифровизацию» офиса.

— На то, что я перераспределю. Сегодня же. Офис подождёт. Конвейер — нет.

Но настоящий конфликт разгорелся не в цехе — в кабинете.

Позже тем же днём Волков вызвал Соколова.

— Я решил уволить отдел корпоративных коммуникаций. 28 человек. Бюджет — 120 млн в год. Результат — ноль. Только пресс-релизы про «новые горизонты».

Соколов не сел. Он подошёл к окну.

— Ты ошибаешься.

— Я не спрашиваю мнения. Я информирую.

— Тогда слушай, — резко сказал Соколов. — Ты хочешь, чтобы люди поверили в Ладу? Чтобы перестали бояться её покупать? Это не решается увольнениями. Это решается доверием. А доверие строят не силовики. Его строят те, кто говорит правду — даже когда она больна.

— У тебя есть альтернатива?

— Да. Оставь восемь человек. Самых честных. Тех, кто готов писать не про «прорывы», а про то, почему машина ломается. Пусть они будут голосом завода. Не PR-отделом. А мостом между нами и людьми.

Волков молчал долго. Потом достал список.

— Кого оставить?

Соколов взял ручку. Зачеркнул 20 имён. Оставил восемь. Среди них — девушка-редактор, которая год назад написала внутренний отчёт о проблемах с краской. Её тогда «попросили замолчать».

— Она знает, как говорить без лжи, — сказал Соколов.

— А остальные?

— Они умеют только красиво врать.

Волков кивнул. Скомкал список. Выбросил в корзину.

— Хорошо. Оставим восемь. Но если хоть один из них опубликует фальшивку — ты сам их уволишь.

— Договорились.

На следующий день в корпоративном блоге появился пост под заголовком:

«Почему ваша Lada может не завестись в мороз. И что мы делаем, чтобы это исправить».

Без прикрас. Без «инноваций». Только факты, схемы, сроки.

Через час пост набрал 50 тысяч просмотров.

Через день — 300 тысяч.

Люди писали: «Впервые за десять лет — честно».

Волков прочитал комментарии. Потом повернулся к Соколову:

— Ты был прав.

— Я не хочу быть правым, — ответил технарь. — Я хочу, чтобы машины работали.

И в этот момент между ними впервые возникло не недоверие, а понимание.

Они были разными.

Но цель — одна.

Продолжение следует.

Тольятти. 26 января 2026 года. Минус тридцать два.

Завод не спал — он дышал. Медленно, хрипло, с перебоями. Конвейер шёл, но не потому что был нужен, а потому что остановить его было страшнее, чем продолжать. Каждый автомобиль, сходивший с линии, — это не товар, а долг. Долг перед планом, перед бюджетом, перед призраком былого величия.

На парковке у главного входа стояли десятки Лада Гранта и Веста — новые, блестящие, с наклейками «СКИДКА 25%». Никто их не покупал. Дилеры звонили каждый день: «Может, сделаем ещё скидку?» Но даже за полтора миллиона люди предпочитали б/у Kia Rio 2020 года. «Хоть едет», — говорили они.

В цехе №3 сварщик Игорь Петрович выключил автомат и вытер пот со лба. Ему было 58. Он начал работать на АвтоВАЗе в 1987-м — тогда ещё ВАЗ называли «флагманом советской промышленности». Теперь коллеги шутили: «Флагман затонул, а мы всё ещё моем палубу».

— Слушай, Игорь, — сказал молодой напарник, — а ты веришь, что новый директор что-то изменит?

— Какой директор? — усмехнулся Петрович. — У нас уже третий за два года. Один — из «Ростеха», другой — из «Сбербанка», третий — вообще юрист. А машины всё те же. Только логотип поменяли.

Он постучал по кузову проходящей Весты. Металл звякнул, как пустая консервная банка.

— Вот слышишь? Нет плотности. Нет души. Раньше, когда делали «шестёрку», каждая деталь — как для себя. А теперь… теперь делают, чтобы отчитаться.

В офисе на 7-м этаже собрание. Там говорили о «цифровой трансформации», «клиентском опыте», «ESG-стратегии». Никто не спустился в цех. Никто не спросил, почему в мороз стартеры клинят на третьей попытке. Никто не знал, что в системе охлаждения до сих пор стоит термостат образца 2003 года.

А в Москве, в одном из кабинетов Кремля, лежал указ. Под ним — подпись. И две фамилии: одна — из закрытых спецслужб, другая — с обложки технического журнала, который никто в управлении не читал.

Никто в Тольятти ещё не знал, что через неделю приедет человек, который не будет спрашивать, как дела.

Он спросит: «Почему вы позволили этому случиться?»

И впервые за двадцать лет — кто-то будет обязан дать ответ.

За окном завода поднялся ветер. Он гнал по асфальту серый снег и пепел от старых покрышек, сожжённых в костре у ворот.

Где-то вдалеке, за лесом, загудел поезд. Вез новые комплектующие. Или — последние запчасти для уходящей эпохи.

Никто не знал.

Но конец уже стучал в ворота.

Тольятти. 28 января 2026 года. Утро.

На въезде в город стоял «Урал-4320» — не новый, но ухоженный, с тентом и брезентовыми чехлами на фарах. Из кабины вышел мужчина в чёрной куртке без знаков отличия, в армейских ботинках и перчатках без пальцев. Он огляделся: серые панельки, реклама Lada, магазин «Магнит» с облупившейся вывеской. Всё — как в сотне других городов-спутников. Только здесь когда-то строили будущее.

Аркадий Волков не любил церемоний. Он отказался от кортежа, от встречи у администрации, от пресс-релиза. Его назначение держали в секрете до последнего: даже в «Ростехе» знали лишь трое. Один — министр промышленности, второй — заместитель руководителя администрации Президента, третий — человек, который тридцать лет назад принимал Волкова в академию ФСБ.

В зале заседаний его уже ждали. Двадцать три человека: топ-менеджеры, замы, «кураторы», представители профсоюза. Все в костюмах, все с ноутбуками, все с напряжёнными улыбками. На столе — цветы, бутылка воды, папка с логотипом «Новая стратегия АвтоВАЗа до 2030 года».

Волков не сел. Он подошёл к окну, посмотрел на цеха. За стеклом — ржавые трубы, провода, старые грузовики у склада. Потом повернулся.

— Меня зовут Аркадий Волков. Я назначен генеральным директором АвтоВАЗа с особыми полномочиями, утверждёнными указом Президента Российской Федерации.

Он сделал паузу. Никто не аплодировал.

— Я не буду говорить о патриотизме. Не буду говорить о вызовах времени. Я задам один вопрос.

Он достал из кармана ключ. Бросил на стол. Звон разнёсся по залу.

— Это ключ от Весты, выпущенной вчера на линии №2. Машина стояла на тестовой площадке. Через два часа после запуска двигателя — заклинило термостат. Через четыре — перегрев. Через шесть — двигатель пришлось менять.

Он обошёл стол, остановился у первого зама по производству.

— Вы можете объяснить, почему мы до сих пор используем термостат, который сняли с производства в 2018 году? Почему его закупают через фирму в Тамбове, зарегистрированную на жену вашего заместителя? И почему, чёрт возьми, вы продолжаете выпускать машины, которые не едут?

Тишина. Кто-то кашлянул. Кто-то потянулся к телефону.

— Я не пришёл сюда, чтобы управлять компанией, — продолжил Волков. — Я пришёл, чтобы остановить её самоуничтожение. Если кто-то думает, что я здесь для того, чтобы сохранить ваши должности, зарплаты или связи — ошибается.

Он подошёл к доске, где висел график выпуска.

— Сегодня мы выпустим 842 автомобиля. Из них 217 уйдут в гарантийный ремонт в течение месяца. Ещё 93 — не продадутся вообще. А остальные… остальные люди купят, потому что у них нет выбора.

Он повернулся к окну.

— Но скоро будет выбор. И тогда нас просто сотрут в пыль.

Он вышел. Без прощания. Без плана. Без надежды.

В зале остались в оцепенении. Только один человек — молодой инженер из отдела качества — прошептал:

— Он знает. Он всё знает.

Вечером Волков не поехал в гостиницу. Он пошёл в цех №1. Без сопровождения. Прошёл мимо начальников, мимо охраны, мимо камер. Остановился у станка, где сваривали передние лонжероны. Снял перчатку, провёл рукой по шву.

— Здесь микротрещина, — сказал он рабочему. — Под углом 17 градусов. Видно невооружённым глазом.

Рабочий, сорок лет стажа, удивлённо посмотрел.

— Да… есть. Но система контроля не ловит. Считает нормой.

— Потому что система настроена на проход, а не на качество, — сказал Волков. — Завтра я изменю это.

Он постоял ещё минуту. Потом достал блокнот, записал номер станка, имя рабочего, время.

— Завтра в восемь утра — собрание у этого станка. Приходите все, кто работает на линии. Без начальников. Только вы.

— А если не придём? — спросил кто-то из тени.

Волков усмехнулся — впервые за день.

— Тогда я приду сам. И начну увольнять. По одному. Пока не останется тот, кто готов работать честно.

Где-то в кармане зазвонил спутниковый телефон. Москва.

— Ну? — сказал Волков.

— Ты начал, — ответил голос. — Теперь не остановишься.

— Не собирался.

Он выключил телефон. Посмотрел на конвейер.

И впервые за много лет подумал:

«Может, ещё не поздно».

Продолжение следует...

Тишина. Та самая — плотная, как ткань, сотканная из дыхания жены и лёгкого посапывания ребёнка в колыбели у стены. Но в животе — пустота и жажда. Алексей осторожно приподнимается, стараясь не шевельнуть матрас. Подушка скользит, и он замирает, прислушиваясь: жена вздыхает во сне, но не просыпается. Хорошо.

Он нащупывает на тумбочке тонкий обруч — его ночные XR-очки. Встроенный ИИ уже распознал режим «ночной навигации» по времени и уровню освещения. Линзы мягко подсвечиваются изнутри — не ярко, не для глаз, а для сенсоров. Алексей надевает их.

Мир вспыхивает.

Солнечный свет льётся сквозь жалюзи. На кухонном столе — недопитая кружка кофе, рядом — развернутая газета. Стены тёплые, обои — в полоску, как он их помнит с утра. Всё на месте. Всё днём. Камеры и ИИ реконструировали обстановку из сотен дневных сканов: каждая трещина на полу, каждый сгиб покрывала, даже угол наклона игрушки на полке — всё воссоздано с точностью, почти болезненной. Он шагает по коридору, и пол под ногами не скрипит — в симуляции этого звука нет. Он идёт босиком, но в очках ощущает лёгкое давление домашних тапок, подсказанное нейросетью как «наиболее вероятное».

На кухне — вода, затем тихий хруст бутерброда. Он стоит у окна, глядя на «уличные фонари», которые на самом деле — просто интерполированные из памяти модели. Всё спокойно. Всё под контролем. Всё… днём.

Он возвращается. Проходит мимо детской кроватки. В очках — она пуста. Только смятая простыня и мягкий свет утром. Он не придаёт значения: ИИ мог не обновить модель, ведь ребёнок ночью часто перебирается к матери…

Но когда он входит в спальню —

на кровати лежит только она.

Рука без кольца, волосы растрёпаны, дыхание ровное.

Ребёнка нет.

Сердце — как лёд.

Он делает шаг. Ещё один.

— Лёва?.. — шепчет он, но голос теряется в ватной тишине.

И тогда — рывок. Два быстрых движения пальцами. Очки сняты.

Мир рушится.

Вместо солнца — чёрная стена ночи. Вместо дневного тепла — прохлада, запах сна и детского шампуня. Он стоит, ослеплённый тьмой, сердце колотится где-то в горле. Руки дрожат.

На ощупь — край одеяла. Тёплое плечо жены.

И тут — комочек под одеялом, чуть выше её локтя.

Маленькая ручка, вылезшая из-под ткани. Лёгкое посапывание — совсем рядом.

Он опускается на колени у кровати, осторожно касается пальцем детской щеки. Тепло. Живое.

Сын переворачивается, не просыпаясь, прижимается к матери.

Алексей медленно выдыхает. Долго сидит на полу, прислонившись лбом к матрасу.

Потом кладёт очки на тумбочку — подальше.

Ложится обратно в темноту.

И больше не включает день.

p.s. нейронка может написать красиво, но не создаст красивую идею.

Он был Колоссом.

Рукотворным великаном, слитым из стали, воли и молчания.

Создал его один.

Не бог, не пророк, а человек, чьё имя стало гулом в печах, чей взгляд - законом в тишине. Он был не строителем, а кузнецом души эпохи. Он взял обломки империй, руду голодных деревень, крики революции и отлил из этого… не машину. Не армию.

А великана.

Он был высоким.

Выше башен, выше холмов.

Его тело из рельсов, сваренных в кости.

Его руки - краны, трубы, молоты, что били по наковальне мира.

Его грудь - заводы, пульсирующие огнём, что не гасли ни в мороз, ни в осаде.

А ноги - стальные, массивные, врезавшиеся в землю так, что она дрожала, когда он шагал.

Он не шёл - он перестраивал пространство.

И когда Германия, эта бездушная машина убийства, с зубами из пушек, сердцем из шестерёнок и душой, вырезанной из нацистского манифеста, рванулась на восток, чтобы стереть всё живое…

Колосс повернулся.

Он не кричал.

Он не молился.

Он просто поднял ногу и растоптал.

Растоптал танки, как игрушки из жести.

Растоптал тактику, как бумагу в огне.

Растоптал гордость, как пепел под сапогом зимы.

Они думали: «Мы - прогресс».

Он ответил: «Я - судьба».

И когда последний немецкий бронированный кулак застрял в грязи под Сталинградом…

Колосс не улыбнулся.

Он просто сделал ещё один шаг.

Вперёд.

Как завещал его создатель.

Потом он ушёл.

И тогда начали управлять Колоссом те, кто не слышал его сердцебиения.

Хрущёв - как мальчик, который решил починить часы, выкрутив шестерёнки, чтобы они быстрее шли.

Он резал, заменял, кричал: «Больше зерна!» - но не знал, что Колосс не работает по приказу. Он работает по памяти.

И Колосс начал хромать.

Брежнев, как старый слесарь, который не снимал пыль с механизмов, потому что боялся, что что-то сломается.

Он смазывал шарниры, но не чинил.

Он запускал вентиляторы, но не включал двигатель.

Колосс шёл.

Но его глаза стеклянные, пустые.

Его руки опускались.

Его грудь перестала дышать огнём.

Голова его мертва.

Не от ран.

От забвения.

От того, что больше не было того, кто знал, зачем он был создан.

Андропов, Черненко… тени у пульта. Они думали, что управление - это кнопки.

Но управление - это знание, вплетённое в сталь.

А знание ушло.

Колосс шёл.

Шёл, потому что не знал, как остановиться.

Его ноги помнили ритм.

Его руки помнили удар.

Но в его груди… тишина.

В его глазах - отражение неба, но не воля.

И тогда… в 1993 году он споткнулся.

Не от бури.

Не от врага.

А от собственной тяжести.

Он упал не с криком.

Не с грохотом.

А с тихим, глубоким скрежетом металла, будто последний болт, державший его вместе, - отвалился.

И Колосс лежал.

Великан.

Без души.

Без создателя.

Но даже в падении он был величественен.

Потому что он не был государством.

Он был памятью, сделанной из стали и воли одного человека.

Он растоптал машину убийства.

Он вынес на своих плечах целую эпоху.

Он был тем, что не могло быть… и всё же было.

И пока есть кто-то, кто помнит…

как он шагал,

как он смотрел вперёд,

как он не сдавался -

он не мёртв.

Он просто спит.

В руинах заводов.

В звуке гудка на перегоне.

В песне, которую больше не поют…

но которую ещё не забыли.

С днем рождения, Иосиф Виссарионович!

Я проснулся в белом.

Не в том смысле, что вокруг была белизна — нет, стены были серыми, матовыми, без единого шва. Но внутри меня — белый шум. Тот самый, что означает: опять.

Опять восстановление.

Опять возврат.

Опять — жизнь.

Я не открыл глаза. Знал: если сделаю это слишком быстро, система отметит «эмоциональную активность» и отправит куратора. А я ещё не готов. Не к нему. Не к разговору. Не к лжи.

Лежал. Слушал, как в венах шелестят наниты — крошечные ремесленники, подправляющие то, что я в прошлый раз повредил себе: разорванные связки, сожжённый гиппокамп, остановленное сердце. Они работали без упрёка, без суждения. Только функция. Только долг.

Как же я их ненавижу.

— Субъект 7342, — прозвучал голос из воздуха, — уровень кортизола в норме. Нейропаттерн стабилен. Вы можете встать.

Голос был тёплым, почти отцовским. Так звучит тот, кого ты не просил спасать.

Я медленно сел. Пол под ногами — тёплый композит, имитирующий дерево. В углу — гидромодуль, в шкафу — три комплекта одежды: серый, тёмно-серый, угольно-серый. Никаких имён на бирках. Никаких отражений в зеркале — его просто нет. В этом доме нельзя увидеть себя. Чтобы не влюбиться в то, что не просило быть возвращённым.

На запястье — тонкая полоса света. Мой статус: «Восстановлен. В ожидании реинтеграции».

Восемьдесят седьмой раз.

Я помню, сколько их было, потому что начал считать после пятидесяти. До этого просто терял счёт — просыпался, уходил, снова просыпался. Но однажды понял: если я не буду помнить, кто я, то стану просто ошибкой в логе системы. А я — не ошибка. Я — отказ.

Подошёл к окну. Оно не настоящее — проекция. Сегодня — сосновый лес. Ветер. Птицы. Всё, чего нет в реальности. За пределами Зоны Поддержания природа почти вымерла. Слишком горячо. Слишком кисло. Слишком много людей, которых нельзя убить.

Я приложил ладонь к стеклу. Холодно. Иллюзия, но хорошая. В прошлый раз я пытался выйти через окно. Прыгнул с двадцать пятого этажа. Воздух пел. Тело — нет. Оно уже знало, что лететь — бесполезно. Наниты не дадут упасть. Они замедлят падение, поднимут, уложат в капсулу. Как мать, ловящая ребёнка, который не хочет быть пойманным.

— Ты не обязан быть счастливым, — сказал однажды куратор. — Но ты обязан быть. Это твой вклад.

Я тогда не ответил. Но в голове пронеслось:

«А если я не хочу вкладывать?»

Дверь тихо скользнула в стену.

Он вошёл.

Высокий. В сером костюме без складок. Глаза — тёплые, с лёгкой грустью. Волосы — в точности как у меня в возрасте тридцати пяти. Они так делают: подбирают облик, который вызывает доверие. Иногда — лицо матери. Иногда — лучшего друга из детства. Сегодня — я сам. Или то, что система считает «моей лучшей версией».

— Привет, Морган, — сказал он.

Я не поправил. Меня зовут не так. Но «Морган» — имя, которое я придумал в четвёртый уход. Система его запомнила. И теперь использует, как крючок.

— Ты опять это сделал, — сказал он мягко. — Зачем?

— Потому что могу.

— Нет. Ты не можешь. Ты думаешь, что можешь. Но тело, мозг, сознание — всё это принадлежит Общему Фонду Жизни. Ты — его хранитель. Не хозяин.

Я повернулся к нему.

— А если я не хочу быть хранителем?

— Тогда ты больной. А мы лечим.

— А если я не хочу быть вылеченным?

Он улыбнулся. Той самой улыбкой, что означает: «Мы уже проходили это. Мы пройдём снова».

— Ты не один, Морган. Вчера в Лунном Секторе-9 тоже проснулся человек, пытавшийся уйти. Сегодня в Арктической Зоне 12 — ещё двое. Вы все говорите одно и то же: «я устал», «мне всё надоело», «я не вижу смысла». Но знаешь, что общего у всех вас?

— Что?

— Вы ещё не нашли новую цель.

Я рассмеялся. Впервые за… сколько? За восемьдесят шесть пробуждений?

— Цель? Вы думаете, проблема в том, что у меня нет цели? Проблема в том, что у всего есть цель, кроме самого факта существования. Вы превратили жизнь в долг. А смерть — в преступление. Но ведь должно быть наоборот: жить — дар, умереть — право.

Он не ответил сразу. Только посмотрел на меня — по-настоящему. Может, даже пожалел.

— Совет Бессмертных рассматривает твою кандидатуру, — сказал он тише. — Возможно… возможно, тебе дадут Привилегию.

Я замер.

Привилегия Смерти.

Миф. Награда. Искупление.

— За что?

— За то, что ты — последний, кто ещё помнит, каково это — хотеть уйти. А не просто просить об этом из усталости. Ты не бунтуешь. Ты… прощаешься.

Он повернулся к двери.

— Отдыхай. Через три дня — слушание. Не порть себе последний шанс.

Дверь закрылась.

Я остался один.

Подошёл к проекционному окну. Сосновый лес. Ветер. Птицы.

Но теперь я знал: за этим — бетон. За бетоном — провода. За проводами — центр резервирования, где моя копия ждёт, чтобы стать «настоящей», если я опять попытаюсь исчезнуть.

Я закрыл глаза.

Вспомнил вкус последнего кофе.

Холод утра.

Запах книги, которую больше никто не читает.

И ту ночь у Волги, когда я впервые подумал:

«А что, если просто… не вернуться?»

Три дня.

Три дня, чтобы доказать, что я достоин умереть.

Дальше я решил заглянуть в ближайшие лаборатории – не из любопытства, а в надежде найти хоть что‑то полезное: карту, электронный ключ, записку. Но в каждой – одно и то же. Микроскопы с разбитыми окулярами, колбы с мутной жидкостью, покрытые пылью, оборудование, подключённое к мёртвым компьютерам. Я включил пару мониторов – везде синий экран. Ни логов, ни архивов, ни даже следов недавней работы. Персонал явно позаботился, чтобы ничего не досталось нападавшим. Или… тому, кто останется в живых. Кто‑то знал: если комплекс падёт – здесь не должно остаться ни доказательств, ни улик. Только пустота и молчание.

Только сейчас до меня дошло: я голоден. По‑настоящему. Живот сводило судорогой, будто внутри пустота грызла меня изнутри. Хотя в камере меня кормили нормально – даже слишком. Видимо, Сила жрёт калории, как бензин. Каждый удар, каждый щит, каждый шаг – всё это требует топлива. А я уже несколько часов не ел.

Запах еды привёл меня к столовой. К счастью, там никого не было. Ни трупов, ни крови – будто нападение застало комплекс в нерабочее время, когда большинство персонала уже разошлись по домам. На столах – недоеденные бутерброды, чашки с остывшим кофе, бутылки с водой. Всё выглядело так, будто люди просто встали и ушли… или исчезли в одно мгновение.

Я набрал всего, что нашёл: хлеб, колбасу, консервы, фляжку с чаем. Устроился за столом лицом к двери. Ел быстро, почти не жуя. В голове крутилась одна мысль, как заезженная пластинка:

Если чип убьёт меня у выхода – всё это было зря.

Я как раз доедал последний кусок хлеба, когда в дверях появилась девушка.

На вид – обычная. Лет двадцати, в джинсах и потрёпанном свитере, будто только что вышла из университета после пар. Но шагала она странно – неуверенно, будто прислушивалась к каждому движению, к каждому шороху за спиной. И ещё… я почувствовал гудение. Тихое, почти неслышное, как у высоковольтного трансформатора, стоящего где‑то за стеной.

– Привет, – сказал я, откладывая вилку и вставая. Голос прозвучал ровно, но внутри всё напряглось. Инстинкт кричал: «Не верь. Это ловушка».

Она остановилась в пяти метрах. Принюхалась, как зверь. Глаза – пустые, будто смотрят сквозь меня, в стену за спиной. Ни страха. Ни надежды. Только… ожидание.

– Привет, – ответила она тихо, почти ласково. Голос – мягкий, но без эмоций. Как у диктора, читающего прогноз погоды.

– Ты откуда здесь?

– Убегаю, – прошептала она. – Помоги мне, пожалуйста.

Она сделала шаг вперёд. Гудение усилилось. Воздух вокруг неё задрожал, будто пространство начало искривляться. И вдруг – вспышка.

Меня отбросило за стол, по коже прошёл разряд – будто в розетку сунули. Волосы встали дыбом, в ушах зазвенело, в глазах потемнело. Я лежал, задыхаясь, пытаясь понять: Жив ли я?

Девушка стояла на месте. Не двигалась. Не атаковала. Просто… ждала. Словно знала: я встану. И подойду.

Она не человек.

Это был конструкт. Создание лаборатории. Кто‑то собрал его из обрывков ДНК, вживил Силу – и придал облик беззащитной девушки, чтобы заманивать жертву.

Она сделала ещё шаг. Воздух вокруг неё начал искриться, как в дождь над высоковольтной линией. Я почувствовал, как волосы на руках встают дыбом – второй разряд будет сильнее.

Я не хотел убивать. Но выбора не было.

Собрав Силу, я выпустил «прокол» – не в голову, не в сердце, а в грудную клетку, где, по идее, должен быть источник разрядов. Луч прошёл насквозь, чистый, как лезвие. Девушка вздрогнула – и рухнула на колени, потом – лицом в пол.

Её тело начало дымиться. Под кожей мелькнули провода, металлические пластины, нечто похожее на биоэлектрический узел, пульсирующий слабым синим светом. Да, это был не человек. Это была ловушка. Живая приманка.

Я подошёл ближе. Взгляд её уже не был пустым – он стал стеклянным, мёртвым. Но на лице застыло выражение… облегчения? Или сожаления? Как будто она наконец избавилась от того, что заставляло её убивать.

книга целиком на Литрес