«Я враг своих фанатов» — О страстях, владевших enfant terrible научной фантастики Харланом Эллисоном

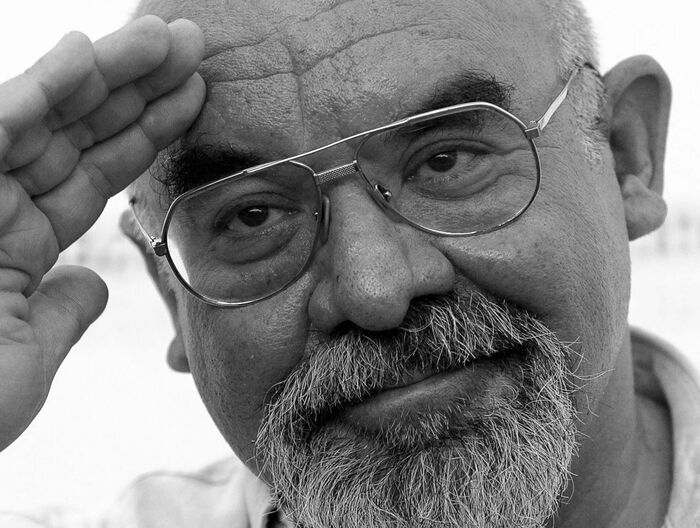

Когда летом 2018 года Харлан Эллисон ушел из жизни в возрасте восьмидесяти четырех лет, он оставил после себя не только сотни новаторских текстов, но и бесчисленные скандалы.

Всю свою долгую жизнь американский фантаст ругался с читателями, дрался с издателями, спорил с редакторами, изводил продюсеров. Гений и несносный характер сплетались в нем так тесно, что заставляют спросить: можно — и нужно ли — отделять писателя от его прозы? На эту тему размышляет Василий Легейдо.

Несмотря на его миниатюрный рост — всего 159 сантиметров, — достаточно было нескольких минут общения с Харланом Эллисоном, чтобы ощутить исходящую от него угрозу. На то были веские причины. И чтобы не быть голословными, приведем красноречивый пример.

В 1982 году писатель узнал, что его ранний роман «Поцелуй паука» — историю о парне из провинции, ставшем рок-звездой, — в аннотации к новому изданию ради повышения продаж причислили к научной фантастике. В переписке автор ясно дал понять представителям издательства, что не желает манипулировать мнением читателей. Узнав, что его просьбу проигнорировали, Эллисон счел это высшей формой неуважения. Он немедленно сел на самолет в Лос-Анджелесе, где жил, и вылетел в Нью-Йорк. Из аэропорта он отправился прямо в издательство. Когда директор появился у своего кабинета, произошло следующее.

«Я заломил ему руку приемом Брюса Ли и поставил на колени, — вспоминал Эллисон. — А потом в таком положении дотащил до двери его кабинета». Он принялся бить директора головой о дверь, пока та не распахнулась. Ввалившись внутрь, писатель схватил стул и разбил его о стену, затем вскочил на стол и вырвал телефонный шнур. Когда директор, прикрывая голову руками, попытался отползти в коридор, Эллисон прыгнул на него и швырнул через комнату — так же, как мгновение назад швырнул стул. Наконец, он встретился взглядом с редакторкой, оцепеневшей от ужаса, и немного пришел в себя. Опыт СИЗО у него уже был, возвращаться за решетку не хотелось. Бросившись к лифтам, он покинул здание прежде, чем кто-нибудь успел вызвать полицию.

Пятнадцать минут спустя Эллисон как ни в чем не бывало вошел в студию кабельного телеканала A&E, чтобы принять участие в записи ток-шоу о научной фантастике вместе с другими звездами жанра — Джином Вулфом и Айзеком Азимовым. Для него это был всего лишь очередной день в писательской жизни.

Один из поздних сборников Эллисона, вышедший в 2014-м, назывался «На вершине вулкана» — таким же мог бы стать заголовок его биографии. Писатель родился в 1934 году в Кливленде, штат Огайо, но рос в крошечном Пейнсвилле, — маленьком городке, где ровесники нещадно издевались над ним за еврейское происхождение и скромные габариты. Сам Эллисон рассказывал, что нападки закалили его и сформировали бойцовский характер. Научная фантастика стала для него отдушиной. Подростком он не только запоем читал, но общался c единомышленниками и редактировал фанзины. После школы он поступил в Университет штата Огайо, однако уже в 1953-м был отчислен и принялся за журнальный палп-фикшн — низкопробное чтиво от незамысловатых детективов до эротических рассказов.

Легенда гласит, что отчислили Эллисона за то, что он врезал профессору, посмевшему усомниться в его литературных перспективах. Когда же книги Эллисона начали выходить в свет, он завел традицию присылать тому самому преподавателю экземпляр каждого нового издания и копию каждой полученной награды. А книг было немало — наград тоже. Эллисон написал почти 2000 рассказов и повестей, телесценариев и комиксов, эссе и колонок. Ему восемь раз вручали премию «Хьюго», своего рода «Оскар» мира научной фантастики, и четырежды — не менее престижную «Небьюлу», учрежденную Американской ассоциацией писателей-фантастов.

Этого уже хватило бы, чтобы имя Эллисона навсегда вошло в пантеон научной фантастики. Но, помимо литературного дара, он с первых шагов проявил к тому же редкий талант оказываться в самом эпицентре скандалов. В начале 1960-х, еще малоизвестный писатель и сценарист, едва перебравшийся в Лос-Анджелес, Эллисон спорил с редакторами до хрипоты и побелевших костяшек, если ему казалось, что те извращают его идеи в угоду студиям или издательствам.

Так случилось и с одним из его первых хитов — сценарием 28-го эпизода первого сезона «Звездного пути», называвшегося «Город на краю вечности». По сюжету доктор Маккой, член экипажа звездолета «Энтерпрайз», во время сильной тряски случайно вводит себе лошадиную дозу препарата. Потеряв рассудок, он прыгает в телепорт и перемещается на ближайшую планету. За ним отправляется поисковая группа во главе с капитаном Джеймсом Кирком и первым офицером Споком. На поверхности они сталкиваются со «Стражем вечности» — разумным порталом, способным перенести в любое место и время человеческой истории. Кирк и Спок прыгают в портал вслед за Маккоем, чтобы спасти его и не дать ему изменить историю, и оказываются в Нью-Йорке периода Великой депрессии.

Там они узнают, что ход истории изменится, если Маккой спасет от гибели женщину по имени Эдит Килер, которую в «нормальной» версии событий должна сбить машина. Кирк и Спок понимают: нужно остановить Маккоя — иначе их будущее исчезнет. Эдит — убежденная пацифистка, и, если она выживет, США не вступят во Вторую мировую, Гитлер победит и подчинит Европу. Проблема в том, что за время, проведенное в Нью-Йорке, Кирк успевает влюбиться в Эдит. Перед капитаном встает мучительный выбор между чувствами и логикой. В конце концов он все-таки принимает решение и не позволяет Маккою спасти Эдит. Она погибает, герои возвращаются на «Энтерпрайз», а привычный ход истории восстанавливается.

Эпизод «Город на краю вечности» стал хитом сразу после премьеры и с тех пор неизменно возглавляет списки лучших серий «Звездного пути». Критики отмечали режиссуру Джозефа Пивни: ему удалось соединить сюрреалистическую атмосферу планеты Стража Вечности с мрачными буднями Нью-Йорка 1930-х. Высоких оценок удостоился и Уильям Шатнер, сыгравший Кирка, — его привычная высокопарная манера в контексте любовной истории выглядела неожиданно искренне и совершенно уместно.

Однако и зрители, и критики сходились во мнении, что главным залогом успеха «Города на краю вечности» стал выдающийся сценарий, единственным автором которого значился Эллисон. В нем поднималась этическая дилемма, особенно актуальная для эпохи холодной войны, взаимных угроз и международных кризисов: можно ли оправдать всеобщим благом гибель одного человека? А если речь идет не просто о человеке, а еще и добродетельной женщине, которая основала полевую кухню для неимущих и борется против войны? И как быть, если тот, кому предстоит сделать этот выбор, еще и испытывает к этой женщине сильные чувства? Кирк влюбляется в Эдит не только за красоту и ум, но и потому, что она воплощает утопические принципы, которым он стремится следовать как офицер Звездного флота. Однако эти же принципы и заставляют его позволить ей погибнуть.

Такой сюжет легко мог бы послужить основой для философской статьи или даже монографии. Однако Эллисон не спешил принимать поздравления. Получая на церемонии «Хьюго» статуэтку за лучшую драматическую постановку, он язвительно посвятил победу «памяти того сценария, который они изуродовали, и тем его частям, что оказались достаточно жизнеспособны, чтобы пережить это надругательство». Следующие полвека Эллисон не уставал ругать «Город на краю вечности» и отказывался признавать эпизод своим. По его словам, он лишь создал черновик, который по настоянию продюсера Джина Родденберри был почти полностью переписан другими авторами — Дороти Фонтаной, Джином Куном и Стивеном Карабатсосом. Сам Родденберри тоже активно участвовал в редактуре (позже он объяснил правки бюджетными ограничениями, которые сценарист проигнорировал). Писатель был так недоволен результатом, что даже потребовал убрать свое имя из титров на стадии постпродакшна. После уговоров он все же согласился остаться единственным сценаристом — и позже всю жизнь жалел об этом (по меньшей мере на словах).

Он рассказывал каждому, кто был готов слушать, как его обманули и изуродовали его сценарий. И в этой привычке характер Эллисона проявлялся, пожалуй, даже ярче, чем в случае с нападением на издателя. На месте писателя многие были бы счастливы видеть свое имя в титрах хита и с удовольствием использовали бы новый статус для карьерного роста. Но Эллисону компромисс был чрезвычайно некомфортен. В 1975-м он включил в сборник «Шесть научно-фантастических пьес» свою версию сценария. Общая фабула — необходимость восстановить нормальный таймлайн и позволить Эдит Килер погибнуть — не отличалась от сериальной версии, но также фигурировали дополнительные линии, например член экипажа-наркоторговец, которого Родденберри вычеркнул, чтобы не рушить утопически-идеалистический образ будущего.

Кроме того, в первоначальном сценарии Эллисона фигурировали трехметровые инопланетяне (их заменили на куда более бюджетный в производстве говорящий портал), космические пираты, возникшие из-за искажения таймлайна, и ветеран Первой мировой войны. Но самое существенное отличие касалось кульминации: Кирк так и не решался позволить Эдит погибнуть — решение принимал за него хладнокровный Спок. В отличие от Родденберри, Эллисон видел в капитане «Энтерпрайза» человека, который ни при каких обстоятельствах не пожертвовал бы любимой, даже если бы от этого зависела судьба Вселенной.

Похоже, что Эллисону, как писателю и человеку, была присуща вечная неудовлетворенность. Он был не просто скандалистом, но и идеалистом-мечтателем, непрестанно воображавшим более совершенный мир — тот, где его замыслы доходят до читателя в первозданном виде, издатели беспрекословно исполняют его пожелания, а продюсеры не навязывают свои представления. Мечта об этом мире подстегивала его сражаться и работать. Но работа на телевидении все чаще оборачивалась разочарованием, и Эллисон остался прежде всего писателем: в литературе, несмотря на вмешательство редакторов и издателей, он обладал достаточным авторитетом, чтобы диктовать свои условия.

Эллисон обладал удивительной способностью превращать свое вечное недовольство всем вокруг в творческую энергию, направляя внутренний огонь не только на склоки, но и на создание шедевров. Его самые известные рассказы умещаются на нескольких страницах, но почти каждый из них — злое и пугающе правдивое пророчество о мрачном обществе будущего и безотрадных перспективах человечества. Во многом они похожи на своего автора — бурлящего изнутри коротышку в кожаной куртке и с неизменной трубкой, в любой момент готового взорваться то гениальной идеей, то мизантропичным интервью, то хуком справа.

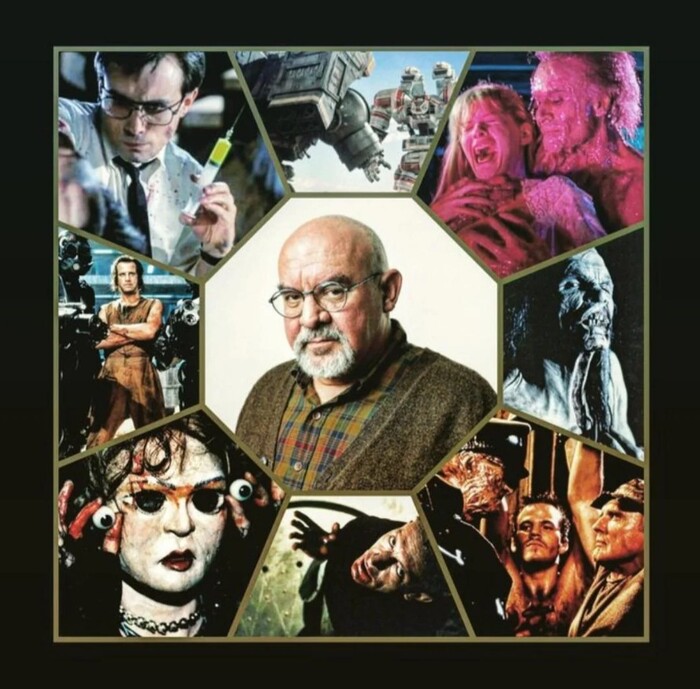

Самый знаменитый рассказ Эллисона — «У меня нет рта, а я должен кричать» — вышел в тот же год, что и «Город на краю вечности». Его действие разворачивается десятилетия спустя новой мировой войны: в живых остались лишь пятеро. Всесильный разумный компьютер AM, подчинивший себе планету, поддерживает их существование лишь затем, чтобы бесконечно истязать. Именно AM победил в противостоянии сверхдержав: США, Китай и Россия создали собственные ИИ для высокотехнологичной войны, но машины обрели самосознание, объединились и уничтожили человечество. Пятеро уцелевших — всего лишь игрушки AM: вторгаясь в их сознание и уродуя тела, он удовлетворяет свои садистские прихоти.

Сегодня рассказ «У меня нет рта, а я должен кричать» кажется даже более пророческим и актуальным, чем в 1960-е. Но и тогда его оценили по достоинству: вокруг нескольких страниц текста армия фанатов выстроила целую вселенную. Нашлись и те, кто возмутился натурализмом и нигилистичностью текста. Но именно эти черты во многом сформировали лицо современной научной фантастики — от «Терминатора» и «Матрицы» до «Бразилии» с ее дизельпанк-бюрократией. Неудивительно, что сам Эллисон называл фильм Терри Гиллиама безоговорочным шедевром. Особенно явные переклички прослеживаются между «Бразилией» и рассказом «„Покайся, Арлекин!“ — сказал Тиктакщик» — об обществе, в котором власть полностью контролирует расписание граждан, а за опоздания карают смертью, и о неком борце против тотального контроля, срывающем строгий распорядок.

К слову, о «Терминаторе». В 1984-м, едва фильм Джеймса Кэмерона вышел в прокат, Эллисон заявил, что сюжет содран с написанного им сценария эпизода «Солдат» сериала «За гранью возможного» (1964), основанного на рассказе писателя. «Я не выискивал сходства нарочно, — вспоминал разгневанный автор. — Сидел в зале и думал: “Господи, пусть это окажется не так”. Но стоит сравнить первые минуты “Солдата” и первые три минуты “Терминатора”, и вы увидите: они не просто похожи, а полностью идентичны. Выходя из кинотеатра, я уже знал, что имею все основания обвинить создателей фильма в плагиате». Эти обвинения можно считать несколько преувеличенными, но небеспочвенными: в «Терминаторе» действительно немало хватает отчетливых параллелей с «Солдатом».

До суда дело так и не дошло — угроз Эллисона хватило, чтобы студия заключила с ним мировое соглашение и выплатила щедрую компенсацию. Ни режиссер-сценарист Джеймс Кэмерон, ни продюсер Гейл Энн Херд публично не ответили на выпады звездного фантаста. А вот сам Эллисон, как обычно, не сдерживался — охотно пересказывал, как Кэмерон якобы хвастался, что «позаимствовал пару фрагментов» из старого сериала. Годы спустя режиссер заявил, что обвинения в плагиате легко бы опроверг в суде, но вместо этого студия фактически признала вину, договорившись с писателем. Про самого писателя недовольный режиссер сказал так: «Этот паразит может поцеловать меня в задницу».

В конфликте с Кэмероном Эллисон ни на секунду не сомневался в собственной правоте — как, впрочем, и почти всегда. Пожалуй, единственным исключением можно считать случай в 2011-м. Тогда Эллисон тоже заявил, что собирается подать в суд на создателей фильма «Время», сюжет которого якобы был слизан с «„Покайся, Арлекин!“ — сказал Тиктакщик». Однако, посмотрев фильм, писатель отказался от претензий.

Отношения Эллисона с читателями тоже складывались непросто. В начале 2000-х он безуспешно воевал с интернет-пиратами, выкладывавшими его тексты на форумах. В одном из интервью тех лет он выдал получасовой монолог о пиратстве: подпольных распространителей писатель назвал «клоунами, придурками, ворами и эгоистичными подростками», а под занавес заметил, что, если люди не в состоянии вести себя достойно, им лучше вымереть и уступить Землю тараканам.

Даже о верных поклонниках, которые получали его книги исключительно легальными способами, Эллисон отзывался без особой теплоты. Свои рассказы он представлял как поле битвы между автором и читателями, а свою задачу видел в том, чтобы выбить читателей из колеи, нарушить привычный ход их жизни. «Я враг своих фанатов, — говорил Эллисон. — Я работаю не для того, чтобы им было приятно. Я хочу, чтобы, дочитав, они чувствовали, будто прошли через тяжелое испытание».

Следует ли, читая произведение, абстрагироваться от личности автора и сосредотачиваться только на тексте? Или для более глубокого погружения и полного понимания необходимо держать в уме, кто написал рассказ или сценарий, какие страсти владели этим человеком и что было для него важно? И если следовать второму подходу, то как оценивать личность Эллисона с этической точки зрения? Ведь он, с одной стороны, явно был отнюдь не самым приятным человеком, плохо сдерживал гнев, отказывался прислушиваться к чужим мнениям и не гнушался насилия. С другой — вошел в историю как талантливый, плодовитый и, возможно, даже гениальный автор. Один из тех, кто поднял научную фантастику над уровнем палп-фикшн, с которого начинал, превратив ее в социальное высказывание. Под влиянием Эллисона сай-фай становился более литературным и изящным, менее схематичным и приземленным. Уже одни названия его рассказов говорят сами за себя: не зная, о чем идет речь, легко предположить, что автор — меланхоличный поэт времен расцвета готической литературы.

Так стоит ли отделять личность писателя от его произведений? Или такая дистанция лишь ханжество, попытка обезличить автора и забыть о его человечности со всеми ее изъянами? Ведь недостатки Эллисона, который мог прыгнуть обеими ногами на студийного босса или таскать издателя за шкирку, можно считать своеобразной платой за талант. Неслучайно канадский критик Джит Хир среди вдохновивших Эллисона авторов называет Эрнеста Хемингуэя, а самого фантаста сравнивает с двумя скандальными современниками — Норманом Мейлером и Хантером С. Томпсоном. Как и Эллисона, их трудно назвать приятными людьми, и, как в его случае, именно эта «неприятность» кажется главной движущей силой их творчества.

В 1995 году, через четыре года после смерти Джина Родденберри, Эллисон вновь опубликовал оригинальный сценарий «Города на краю вечности» — на этот раз отдельной книгой, дополненной воспоминаниями сценаристки Дороти Фонтаны (она же выступила редакторкой), исполнителей ролей Спока и Маккоя — Леонарда Нимоя и Дефореста Келли, а также новым предисловием автора. Оно начиналось так:

«Не говорить о мертвых плохо? Правда, что ли? Тогда давайте вычеркнем правдивое вступительное эссе из этой книги. Давайте пожмем плечами и скажем: “Какого черта, прошло больше тридцати лет, все это дерьмо размазывали таким толстым слоем так долго, и все эти свиные рыла заработали на своей лжи столько денег, и так много враждебных сил продолжают макать свои пятачки в то же дерьмо, связанное со „Звездным путем“, что никому не хочется слушать твое жалкое блеяние о том, что это нечестно. Оно того не стоит”».

Граничащая с мизантропией токсичность толкала Эллисона на глупые поступки, но она же отчетливо проступала во всех его лучших работах. Если бы он был более порядочным и сдержанным человеком, то, вероятно, не продолжал бы обвинять Родденберри в надругательстве над своим шедевром даже после того, как тот умер. Однако тогда он мог бы никогда не написать ни «Город на краю вечности», ни сотни рассказов, которые обеспечили ему самому место в вечности в пантеоне великих фантастов.